日本の労働市場では人手不足が深刻化しており、外国人労働者の受け入れがますます重要になっています。その中で、特定技能制度は即戦力としての外国人労働者を確保するために導入された制度です。

その中でミャンマー人の方々は、真面目で勤勉な性格を持ち、さまざまな業界での活躍が期待されています。

本記事では、特定技能制度を活用してミャンマー人材を採用するメリット、受け入れまでの具体的な手続き、そして社内で活躍いただくまでのポイントについて詳しく解説します。

特定技能制度の概要とミャンマー人採用の現状

近年、特定技能1号の在留資格を持つミャンマー人の数が増加しています。

この背景にあるのが、ミャンマーで2021年2月に発生した軍事クーデターによる武力衝突です。政治経済の混乱が続く中、若者を中心に多くのミャンマー人が国外での就労を希望し、日本にも特定技能制度を利用して来日しています。

特定技能制度とは?

特定技能制度は、日本国内の特定産業分野での人手不足を補うために設けられた在留資格制度です。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。1号は最長5年間の就労が可能で、2号はより高度な技能を持つ外国人が長期的に働くことを目的としています。

特定技能1号として日本で働くには、日本語能力試験と分野ごとに分かれた技能試験に合格するか、日本で技能実習2号を良好に修了することが必要です。

ミャンマーにおける特定技能試験の状況

ミャンマーでは国内でのクーデターなどの影響で特定技能の技能試験が中止になっていましたが、2022年10月より特定技能の試験が再開されました。

現在ミャンマー国内では、国際交流基金 日本語基礎テストや分野ごとの特定技能技能試験が行われています。

日本語試験(JFT-BasicやN4レベル)と技能試験の両方で合格すると、特定技能1号として日本で働く道が開かれます。

特定技能制度でミャンマー人材を採用するメリット

ミャンマー人は日本人と国民性が似ているといわれています。仏教徒が多いというのも共通点です。もちろん1人1人の個性はありますが、全体的に知られているミャンマー人の特徴と、企業にとってミャンマー人の雇用がどのようなメリットにつながるのか説明します。

親日家で真面目、勤勉な国民性

ミャンマー人は日本に対して好意的な感情を持つ親日家が多く、日本文化や職場環境にも適応しやすい傾向があります。勤勉で真面目な性格が特徴であり、任された仕事に責任を持ち、努力を惜しまない姿勢を持つ労働者が多いです。

また、上下関係を重んじる文化が根付いているため、日本の企業文化とも親和性が高いといえます。企業のルールやマナーを守り、仕事を忠実に実行する姿勢は、日本の職場環境に適した特性です。

日本語学習への高い意欲

ミャンマーの若者の間では、日本語学習熱が高まっており、日本語能力試験の受験者数は年々増加傾向にあります。

ミャンマーでは日本のアニメやドラマを通じて日本語を学ぶ若者も少なくありません。彼らは日本のポップカルチャーを通して日本語に触れ、自然と日本語への興味関心を高めているようです。

趣味や興味関心を通して培われた日本語力は、日本での就業時にも職場でのコミュニケーションをスムーズにすることにも繋がると考えられます。

文化・習慣の類似性

ミャンマーは仏教国であり、日本と同様に仏教の価値観が社会に根付いています。そのため、日本の価値観や生活習慣に馴染みやすく、企業のルールやマナーにも適応しやすいです。

また、目上の人を敬う文化や、礼儀を重んじる姿勢などは、日本の社会と共通する点が多く、職場での円滑なコミュニケーションにつながります。

食文化においても米を主食とするなどの共通点があり、日本の食事に適応しやすい点もメリットの一つです。食事の嗜好が合うということは日常生活のストレスが少ないともいえ、日本で生活しやすいプラス要素になるでしょう。

これらの共通点により、ミャンマー人は日本の職場環境に適応しやすいため、採用後安定して働いてもらうことが期待できるといえます。

ミャンマー人採用のプロセスと注意点

ミャンマー人を特定技能で採用しようとするときは、ミャンマー国内から迎え入れる場合と、日本に滞在中のミャンマー人を雇用する場合で手続きの流れが違うことに注意が必要です。

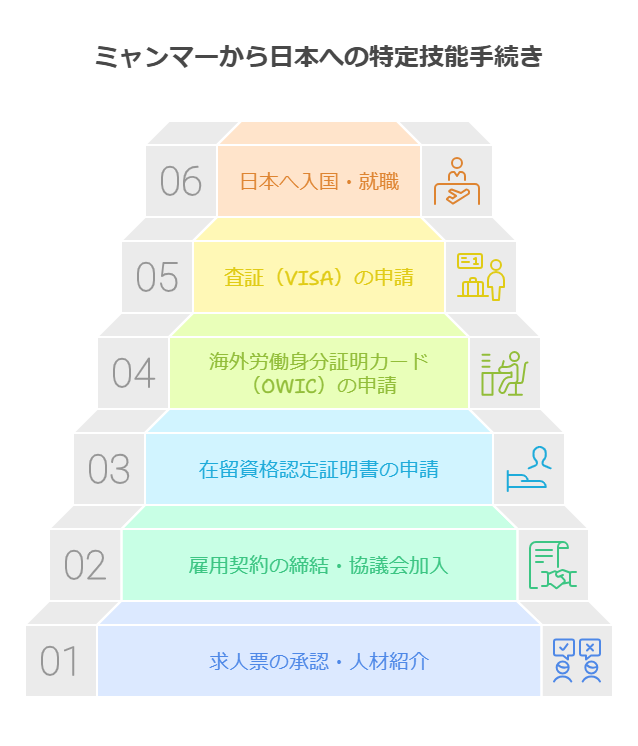

海外から新たにミャンマー人を受け入れるまでの手続きと具体的な流れ

ミャンマーから特定技能外国人として受け入れる場合は、ミャンマー政府から認定された現地の送り出し機関を通じて、採用活動をしなければなりません。

ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関もありますので、入管のホームページで最新の情報をご確認ください。

求人票(デマンドレター)

まず企業は、労働条件(労働時間、給与、休日、福利厚生等)が書かれた求人票(デマンドレター)を現地の認定送り出し機関に提出します。

送出機関は、企業から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に提出し、求人票の許可・承認を得ます。最初は求人票の作り方などわからない時は、現地の送り出し機関と相談しながら進めるとよいでしょう。

現地送り出し機関からの紹介

認定送出機関は、MOLIPから承認・許可を得た求人票で人材を募集します。

受入機関である企業は、送出機関から人材の紹介を受けて、面接等を行います。

雇用契約の締結

企業と特定技能を希望するミャンマー人との間で面接後、採用が決まれば雇用契約を締結します。契約内容には、業務内容、労働条件、給与、福利厚生などが含まれます。

協議会への加入について

特定技能外国人をはじめて雇用する場合は、分野ごとに設置されている協議会への加入が必要です。

受入機関である企業は、出入国在留管理庁への申請手続きの前に分野別協議会へ加入しておかなければなりません。加入方法などの詳細は、対象分野を管轄する各省庁のHPでご確認できます。

在留資格認定証明書交付申請

海外にいるミャンマー人が特定技能1号の資格を得て日本で働くために必要な手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。

申請には、雇用契約書、特定技能試験の合格証明書、日本語能力試験の証明書、特定技能外国人支援計画書など複数の書類が必要となります。

海外労働身分証明カード(スマートカード・OWIC)

特定技能外国人として来日予定のミャンマー人は、日本で就労するためにミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)へ海外労働身分証明カードの申請を行います。海外労働身分証明カードは、OWICやスマートカードとも呼ばれるIDカードです。

このIDはミャンマーの送り出し機関を通して発給申請します。申請から発行まで数か月かかることもあるようですので、申請スケジュールの管理には細心の注意を払い、できれば以下に説明するビザ発給申請を含め、行政書士など専門家の力を借りて送り出し機関と連携を取ることをおすすめします。

ビザ(査証)の発給申請・日本入国

在留資格認定証明書が交付されたあと、ミャンマーにある日本国大使館に証明書を提示し、特定技能に係る査証発給申請を行います。日本での上陸審査で適合と判断されると「特定技能」の在留資格が付与され、生活オリエンテーションなどを経て入社となります。

※出入国在留管理庁HP ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ をもとに作成

日本に在留するミャンマー人採用までの手続きと具体的な流れ

雇用契約の締結

日本に在留するミャンマー人を特定技能外国人として採用する場合、海外から採用する場合と同様に特定技能に係る雇用契約を締結します。

この雇用契約書は特定技能外国人と受入機関である企業とで署名捺印し、入出国在留管理庁へ提出するものです。

参考:参考様式第1-5号 特定技能雇用契約書、参考様式第1-6号 雇用条件書

日本に在留するミャンマー人と雇用契約を締結するときは、現地の送り出し機関を通じて行う必要はなく、企業が直接ミャンマー人と契約することができます。

パスポートの更新申請

残存有効期間が1年未満である場合は、ミャンマー人本人がパスポート(旅券)の更新をします。

在留資格変更許可申請

本人または行政書士などの専門家を通じ、地方出入国在留管理官署に対し「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

現在特定技能の資格があるミャンマー人の転職(働く会社が変わる)の場合も、在留資格変更許可申請は必要です。

変更が許可されれば手続きは終了となり、生活オリエンテーションなどを経て入職となります。

面接の注意点

面接で確認したいこと

面接では、これまでの職歴などを話してもらい、持っているスキルが企業の採用方向性と合っているか確認しましょう。

そして、ミスマッチがないよう企業からも実際の仕事内容を具体的に伝えることが大事です。

求人票に書いてある内容だけではわからない、具体的な業務内容、使用する機械やツール、一日の仕事の流れなどを詳しく面接時に話すことで、雇用希望のミャンマー人も安心して就職を決めやすくなるはずです。

また、給与や待遇を丁寧に説明することも大切です。額面だけでなく、手取り額も伝えることで、より具体的にイメージしてもらいやすくなります。

できれば条件面に関しては通訳者を介して誤解のないよう丁寧に説明するようにしましょう。

会社の魅力や将来のキャリアパスについてのアピールや、入社後のキャリアプランなどのやり取りも、本人のモチベーションアップのために説明を忘れず行うとよいです。

そして、本人がどのような意向を持っているのか聞き取ったり、日本語能力の確認なども、ミスマッチや採用後のトラブル防止になります。

文化・習慣への配慮

もちろん全員とはいいませんが、ミャンマーの方々の中には直接的な否定を避ける文化があるため、控えめに表現することがあるかもしれません。意見を求める場合に、時には本人の本音を引き出すような質問を行うなど工夫が必要です。

入国後のサポート体制

入国後のサポート体制は、特定技能外国人の定着に大きく影響します。継続的なサポートを提供することで、ミャンマー人材の定着率向上に繋げましょう。

1号特定技能外国人支援計画書に沿ったサポート

出入国在留管理庁への特定技能申請時に策定した1号特定技能外国人支援計画に従ってサポートをしていきます。

生活オリエンテーションでは、日本の生活習慣やルール、ゴミの分別方法、公共交通機関の利用方法などを丁寧に説明しましょう。

また、日本語研修は職場でのコミュニケーションだけでなく、日常生活でも役立ちます。

日本で仕事する時にも、生活するためにも、日本語教育は欠かせないものです。継続的な学習機会を提供し、日本語能力の向上を支援することで、ミャンマーの人材は安心して日本で生活することができます。

登録支援機関の活用

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された団体で、特定技能外国人の支援を行う機関です。登録支援機関は採用活動から入国後の生活まで、幅広いサポートを提供してくれる企業にとって頼りになる存在です。

特定技能外国人のサポートについて、一部または全部の委託ができます。

ミャンマー人を採用したいと考えた時に、現地送り出し機関との連携や支援計画の策定・実行などハードルが高いと思われる場合は、登録支援機関を活用してみることを検討すると良いかもしれません。

参考:登録支援機関とは〜特定技能制度における役割と選び方をわかりやすく解説〜

ミャンマー人を特定技能で採用するときの費用

ミャンマー人を特定技能外国人として採用する際、企業には主に以下の費用が発生します。

| 人材紹介・仲介費用 | 現地の送り出し機関や日本の登録支援機関を利用する場合の費用 | 30~50万円 |

| ビザ申請費用 | 特定技能ビザの取得費用 | 10〜15万円 |

| 渡航費 | 日本への航空券代 | 5〜10万円前後 |

| 住居費用 | 寮を提供する場合の、家賃や設備費用 | 地域による |

| 教育訓練・支援費 | 事前ガイダンスや日本語研修を実施するときの費用 | 人数による |

| 登録支援機関 | 月々の委託費用 | 1人あたり月2~3万円 |

特定技能外国人の受け入れには初期費用と毎月のサポート費用が必要です。

雇用にあたっては国や自治体で補助金や助成金を提供していることもあります。自社で使えそうな補助金等がないか、調べてみるとよいでしょう。

職場での定着への取り組み

ミャンマーからの特定技能人材にスムーズに職場で定着&適応してもらうにあたり、職場でコミュニケーションを取りやすいよう、簡単な日本語を使ったマニュアルを作成して説明するなどは効果的です。

また、職場や生活で困ったことがあった場合のチューターを配置するのもよいです。

その他にも「◯年後にはチームリーダー」「◯年後には管理職」といった具体的な目標を設定し、その目標達成に必要なスキルや経験を明確にすることで、ミャンマー人自身は日本でのキャリアプランを描きやすくなるでしょう。

まとめ

ミャンマーから特定技能外国人を受け入れることで、人手不足が特に深刻な業種においては、安定した労働力の確保につながるはずです。

一方で、ミャンマー人材を受け入れるにあたり企業側も流れをしっかり理解しておく必要があります。支援を行うときには、外部の専門家や登録支援機関を活用することも選択肢に入れるとスムーズです。

今後、日本で就労することを希望するミャンマー人はますます増えていくことが予想されます。適切な支援体制を整え、ミャンマーからの特定技能外国人採用を成功させましょう。